台灣機器人聚落,看見五花八門的機器人新應用,這透露的是,機器人將更快速的進入你我生活角落,但這回,不僅讓世界看

見,也讓工業機器人密排名全球第八的台灣,有機會躋身世界

機器人強國之林。

根據國際機器人聯盟(IFR) 等多家 機構數據推估,算上機器人、工業控制與智慧自動化等產業,這是個全球年產值逼近七兆五千億元的市場,追上桌機與筆記型電腦產業;此外,市調公司Mordor Intelligence預估, 單 純 機 器人將從2020年的逾二百三十六億美元,快速成長至二0二六年達七百四十億美元,五年成長高達二.一倍。

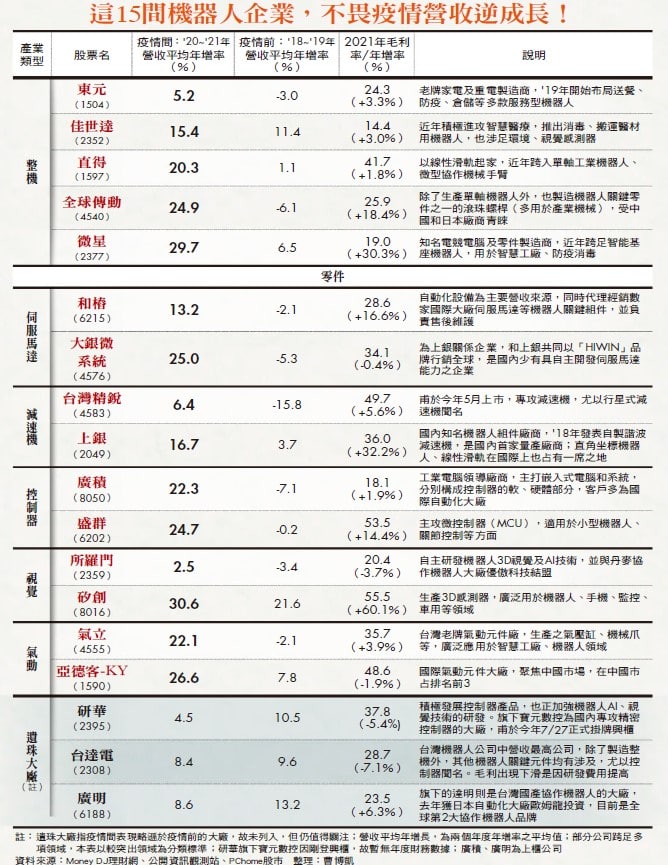

而台灣也正急起直追, 據經濟部技術處統計,包含零組件與自動化設備等,台灣廣義的機器人產業,近五年總產值成長一千三百一十五億元,成長率近二七%(見圖);工研院也預估,今年產值將可達六千六百二十億元。機器人產業產值雖小,但成長力道卻直追半導體業,成為台灣發展最迅速的產業之一。

鴻海、廣達、研華等電子與傳產龍頭都加入這場大浪潮,七月下旬,一場在台北市台大醫院國際會議中心登場的會議中,包含上銀、友嘉、台達電、佳世達等上百位智慧自動化與機器人協會企業成員齊聚一堂, 從工具機到科技業, 個個笑容滿面,對產業前景充滿希望,一個成員們營收總規模破兆元的新機器人聚落成形。

因為台灣不僅在工業機器人密度高出全球平均值將近一倍,是機器人運用大國;且產業排名上,在工業用的直角座標單軸機器人、服務用的清潔機器人,或是發展最快的協作機器人,這三大市場,台灣都是全球排名前三大的製造出口國。

而電子代工的成功典範渴望轉移,因為還有更大的爆發性商機,﹁這機器人是比電動車更大的一盤棋。

(People have no idea , this is going to be bigger than the car)正大動作搶進人型機器人市場的全球首富馬斯克,今年四月在TED演講時說。

特斯拉九月底即將推出機器人,無疑是全球業者兵家必爭的新戰場。一位本土券商研究員分析指出,過去特斯拉電動車供應鏈起步初期,台廠占比一度高達八成,堪稱馬斯克最倚重的軍火庫。而機器人需要的機電、資通訊等軟硬體技術,又是台灣的強項,因此,兵家必爭的特斯拉機器人供應鏈,台廠也被認為最有機會成功卡位,尤其是幫特斯拉電動車廠提供螺絲、伺服馬達、減速機等台廠。

台積電”搶人之亂”釀缺工 間接刺激機器人走進餐廳、醫院 而台灣能克服過去機器人不實用問題讓機器人成功落地, 起因竟是台積電之亂?兩年來的疫情讓國際供應鏈斷鏈、台灣製造業、服務業碰上了台積電所引爆的缺工、搶人之亂。科技業一度喊出”會呼吸的”大學生全要了,讓餐飲、傳產業缺工問題雪上加霜,危機迫使各行業加速使用機器人取代傳統勞力。

台灣優勢因此浮現,”台灣有全球競爭力名列前茅的醫學中心資源與製造實力我們相信台灣也能創造出自己的達文西機器人編按:過去二十年最成功的醫療機器人。”炳碩生醫執行長莊學誠認為,醫療機器人是未來台灣最有發揮空間的領域,因為台灣醫學中心不僅有競爭力,又有眾多能創造獨門手術的醫師群,再搭配 資通訊、電機設備等產業資源,從手術 製造到服務都有商機。

疫前全球”機器人之死”危機

台廠沉潛練功,搭缺工、斷鏈逆勢竄出精密機械正是其中關鍵的一環,在一家中部科學園區的台廠裡,我們看見正在趕製的減速機,這是如同機器人關節的關鍵零件,若沒有它完成像手腕關節轉動時的精準定位,機器手臂連一根螺絲都沒辦法鎖好,而這批零件,將送往特斯拉在全球的自動化電動車廠。”疫情讓世界看見台灣,有越來越多自動化與機器人大廠,願意使用台灣貨。”該公司高層說。

轉機就在低谷中,台灣勝在不放棄,時間回到疫情爆發前的二0一九年,全球正經歷一場”機器人之死”的痛苦挫敗。

當時, 工業機器人受到美中貿易戰衝擊, 需求大減, 全球裝機數量大跌約一成, 而服務型機器人, 則因為不實用陸續遭遇軟銀Peppere的停產、Honda的除役、的Amazon Astro無法面對樓梯環境,被認為是沒有準備好的災難等衝擊, 在各應用領域都處於節節敗退的窘境,台灣當年也遭遇國內機器人裝機量腰斬、國外訂單流失的產業重創。

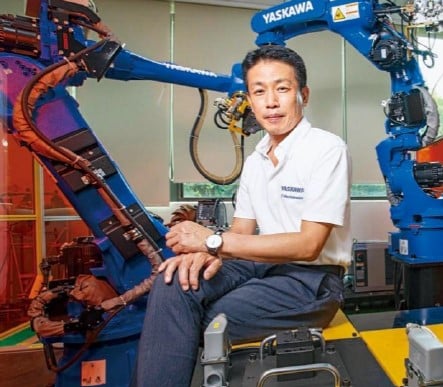

不僅如此, 全球機器人市場, 過去是由日本的發那科Fanac、安川電機Yaskawa、瑞士瑞典跨國企業ABB與被中國購併 的 德 國 庫 卡Kuka四大機器人家族壟斷, 合計市占率超過五成,台灣只是被淹沒在其他項目內的無名小國。

既然如此,為何一場疫情,反而讓台灣找到突圍而出的新破口?

因為,當全世界都對機器人失望時,台灣並沒有放棄,我們還在拚搏未來崛起的機會,所以當全球缺工狂潮、製造業斷鏈來襲下,促成機器人新需求時,台灣反而能逆勢竄出。

走出工廠,擺脫不實用罵名

« 長眼 »機器手臂攻入日本拉麵店﹁台灣機器人能在疫後國際市場異軍突起, 關鍵還在於背後練功多年的製造實力。﹂長年研究機器人與智慧自動化產業的工研院研究經理黃仲宏說,也因此磨出了世界獨一無二,例如達明機器人,當時已經攻下全球協作機器人二哥地位,面對當年因美中貿易戰等因素,工業需求衰退衝擊,就選擇大膽走出工廠,挑戰各種服務業新場域應用,培養新能耐。

在達明營運長黃識忠口中,最經典的一戰, 是讓MIT機器人前進日本挑戰做章魚燒。在這個強調工匠職人精神的國度裡,章魚燒要送進顧客口中,不只是煮熟就好,除了講究食材,更講究火候,材料究竟該翻烤幾次? 怎樣的金黃色澤才合格? 每個環節都馬虎不得, 失誤寧可丟掉,也不能送進顧客口中,正因為要求又多又高,所以過去就連日商機器人也沒能成功取代章魚燒師傅。

達明發現,一雙精準判斷章魚燒狀況的眼睛, 能讓老師傅能掌握翻烤、起鍋的準確時機,做出漂亮又好吃的章魚燒,但傳統做法, 是

機器手臂外接3D影像辨識鏡頭與判讀電腦, 就像是盲人背著斷臂者一起做章魚燒,命 令 既 不 即時, 動作也不到位, 更遑論火候經驗, 所以狀況連連。

因 此, 他 們的章魚燒機器人是讓機器手臂 長 出 3D影像辨識系的眼睛, 能看到資訊, 再經過自己大腦判讀,直接動手調整,是一套斥資數年、客製化自製零件等才做出的完整軟硬體系統;而欠缺的火候經驗,則直接透過連續拍照與簡易操作引導,讓老師傅協助判讀哪些需要翻烤、哪些應該起鍋,藉此縮短AI學習時間,等於用AI 取代了日本工匠 。

所以,當日本章魚燒師傅因疫情與人力成本上升,找不到新學徒時,達明的機器人徒弟,就成了能保住手藝不外流,又能分擔工作壓力的新解決方案,成功跨越了過去機器人不實用的傳統難題。

也就這樣,達明靠著一雙雙領先全球的機器人眼睛,在疫情衝擊下,比同業更快從工廠轉進服務業,並攻下日本拉麵店、韓國炸雞店等新市場,追近與全球協作機器人龍頭丹麥UR (Universal Robots) 的差距。

但達明不是唯一有突破的台商,如全球第二大的掃地機器人代工廠松騰,靠著與業界龍頭iRobot化敵為友,全球市占率逐年擴大中,或是名列全球前三大直角座標單軸機器人製造廠的上銀,也有新晶圓搬運機器人打進台灣與國際半導體大廠等,眾多業者都在疫情下有新斬獲。

供貨卡關,企業找備用供貨源

台達電、上銀、台灣精銳破德日壟斷

對此,黃仲宏分析,染疫風險一度讓所有人都無法上工,自動化設備與機器人能無視病毒,穩定工作,因此疫後從工業到服務業,都有了引進自動化設備與機器人的新想法,甚至是到工資相對低廉的東南亞設廠,現在也會考慮用機器人,需求比過去任何時刻都更旺盛,這讓練功多年的

台廠,等到一個絕佳的發展機會。

“除了買愛國獎券(中獎),不然哪個事情不辛苦,你不做,怎麼超越人家。”上銀集團總裁卓永財說。

但天助自助者,除了自身苦練實力,時機助攻也相當關鍵,而這個時機點,就是全球製造業供應大斷鏈。

對此,過去台廠賣不動的機器人核心零件市場,尤其有感。就像是機器人三大關鍵零件,如同大腦的控制器、如同心臟的伺服馬達、如同關節的減速機,三者合計成本占比逾七成,過去,這是歐美日等強權盤踞的市場,台製產品一度無論優劣、價格高低,都乏人問津。

但疫情帶來大翻轉,智慧自動化與機器人協會秘書長陳文貞指出,疫情讓國際一線大廠全都無法即時供貨, 交貨延遲三個月到半年以上已是常態, 這讓全球企業為了分散風險、搶到貨, 更積極尋找第二、第三供貨源, 這也讓練功十多年的台灣機器人產業聚落, 終於有機會被看到。

對此, 黃仲宏印象深刻的是, 搶攻控制器市場的台達電, 五年前,在兵家必爭的中國華東地區控制器市場裡, 面對德、日大廠壟斷攻勢,沒有任何台商能搶到便宜;但台達電沒有放棄,反而花時間培養售後服務網,用更快、更好的服務解決客戶維修困擾,搭著疫情阻擋國際大廠供貨時機, 躋身當地前四大控制器供應商之列,並持續成長。

一步一腳印打基礎,”台達電在中國大陸市場與客戶有更多深入互動,不僅提供快速反應的售後服務, 更在售前了解需求、分享經驗。”台達電子機電事業群副總經理蔡清雄說。

根據機械公會統計,台灣控制器出口今年迎來大爆發,上半年出口值較去年同期成長達一五三.六%,是台灣機械業出口成長王,且一舉躍升台灣機械業第五大出口品項。除此之外,在伺服馬達市場中,上銀旗下的大銀微系統, 已練兵超過十年,一直苦無機會反攻愛用國貨的日本,但在去年底斷鏈契機中,首度將台製伺服馬達賣進日本。

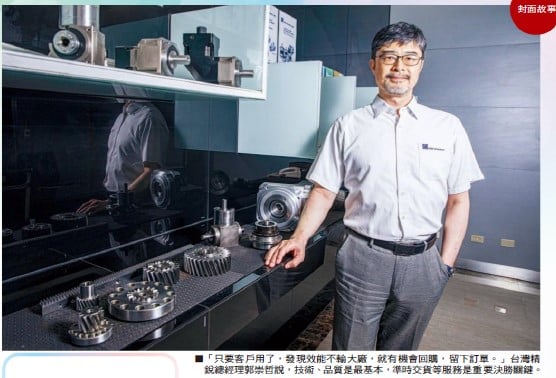

後市看漲,但”簡單的都被做完”台灣想搶機器人大餅,得往高難度做到了減速機市場,同樣因為歐洲斷鏈,讓全台最大精密減速機製造廠台灣精銳, 今年成功讓德國產業龍頭威騰斯坦(Witenstein )的歐洲客戶,改用台灣貨。雖然這大多是試用性質的採購訂單,但只要客戶用了,發現效能不輸大廠,價格卻更親民,就有機會回購,讓台灣留下訂單。﹂台灣精銳總經理郭崇哲說。

也就這樣,台灣在新一波的全球機器人大戰中,開始嶄露頭角、展望後市,除了中國這個最大市場與最受關注的特斯拉機器人外,歐美兩地的製造業基地再造也是 新戰場。因為這兩大地區,無論工業或服務業,人力成本都比亞洲更高,勢必要用更多機器人或自動化設備來取代,才會有競爭力,需求只會更強。

但未來商機蓬勃,挑戰卻也不小,身為四大機器人家族之一的安川電機台灣總經理小笠原崇認為,台商要搶全球商機,製造實力是優勢,但最大挑戰是,簡單的已經都被做完了,現在要做,只剩困難的。

確實,就連沙場老將的卓永財都說,機器人這條路,雖然充滿無限機會,但卻是彎彎曲曲,不會很容易走。

然而,難,從來都不是台灣企業的絆腳石,而是成就競爭力的護城河。因此,台灣機器人聚落要先拚強再拚大,更重要的是,學著用更多MIT機器人,因為只有自助,才能有更美好未來。

全球機器人大浪潮來臨,台灣機器人聚落有四家明星級企業,在不同類型的個別機器人市場中成為領先全球的一方之霸。比歷史,他們遠比不上瑞士、瑞典跨國企業ABB已有百年;比知名度、規模也比不上日本有發那科、安川電機的年營收千億規模;比資金,也遠比不上中國吉利汽車加德國庫卡,這四家被稱為機器人產業的四大巨人,占有超過五成的市場。

不僅四大巨人強悍,其他也處處都有強敵環伺, 像是工業應用最廣泛的直角座標機器人市場有中日合資的安川首鋼機器人、協作機器人地盤則有丹麥商UR ( Univeral Robots) 掃地機器人領域有美商iRobot 而減速機市場,則有德商威騰斯坦(Witenstein )稱霸全球。

台灣機器人四強卻照樣能闖過障礙,揚名國際,他們分別是名列全球前三大直角座標單軸機器人製造廠的上銀科技、全球協作機器人二哥達明機器人、全球掃地機器人第二大代工廠松騰實業,以及在機器人關節的高階精密型減速機市場,攻下全球約一成市占率的台灣精銳。

究竟,他們是如何將默默無名的MIT商品, 賣進全球市場, 成為機器機器人贏家企業?

先看,去年營收達二百七十三億元的上銀科技, 今年高齡八十歲的創辦人卓永財,在十一年前就默默布局,成功整合兩協會資源,是創立台灣智慧自動化與機器人協會的創會理事長,還是前進各大校園出錢出力舉辦各式機器人競賽,為台灣培育眾多產業人才,堪稱台灣機器人產業最關鍵的推手之一。

對卓永財而言,要成為全球級的企業,要 勇 於 嘗 試 錯誤, 然後修正。

坎 坷 過 程 讓 他直搖頭的說了多

次,”我就是腦袋秀逗。”他說。

讓他記憶深刻 的三次”秀逗”經驗, 第一次是紅綠搭配的設計失誤。這樣顯眼的設計, 是從 行 銷 書 籍 看來, 企業識別形象, 一定要清楚好辨識, 而為了有別於最大競爭對手日本機器零件製造大廠THK的品牌用色,選擇了顯眼的紅綠配色。

但,這卻讓他出師不利,接連因為能清楚看出不是THK產品,而被棄用,等到冷靜下來一想,這才發現自己犯了”盡信書,不如無書”的錯誤。因為小企業,應該先求有,再求好,千萬別讓自己成為自己賣產品的阻礙,因此”如果重來一次,為了企業能先站穩腳步,就算品牌用色會被誤認也沒關係。”他說。

第二次是採購機台的誤判。時間約二十多年前,當時為了穩定良率,卓永財不計代價想買到日本高階機台,在日本政府不同意出口給台灣後,就突發奇想,出高價從美國買回來,結果沒想到日本設備有定位追蹤,離開販售國家就無法使用,是白白浪費數百萬元的傻瓜舉動。

兩次挫敗讓他認清,技術提升絕不能靠掌握在別人手中的機台或設備,一定要自己掌握。因此,他累積實力,直到二00九年,透過旗下的大銀微系統買下以色列驅動器公司,補足當年技術力的遺憾。技術力補強,也是大銀微系統去年底能將台製伺服馬達賣進日本市場的一大關鍵。

最後一次,是畫地自限的思維。那是二一一年,包括卓永財在內,沒人認為做零件生意有什麼不好,但他們卻始終無法追上最大競爭對手THK。直到一次歐洲看展,才讓他腦洞大開。

當時, 年復一年看到顧客用自己的零件,發展各種應用的新設備販售,終於驚醒夢中人,如果單品賣不贏對手,那避開老市場,改到新領域賣套餐,增加附加價值,不僅能分散風險,還能擴大市場,更有機會超車THK。

正是這樣的思維,讓上銀從零件,到部件,再到整機,上銀雖然一路耗費比別人更長的研發時間與更多的投資經費,但最後不僅在最擅長、用在加工設備中的直角座標單軸機器人領域中,搶下全球前三大的優勢,也成為滾珠螺桿與線性滑軌兩大零件的全球前兩大製造廠;還成功跨入醫療復健、半導體晶片搬運等熱門應用領域,成為機器人新贏家。

“我不能永遠做零件,中國抄我的就有五十多家,企業要不斷轉型升級,找新的產品來做,才能成長獲利。”卓永財說。至於下一步,上銀集團二代、上銀科技董事長卓文恒指出,上銀將會以智慧製造和集團機電整合服

務的優勢為客戶創造價值,搶攻更多元的機器人商機。

—————————————-

再看成軍僅七年、隸屬廣達集團的達明機器人。其最特別之處,就在於搶先

全球推出有內建3D 視覺辨識系統,被稱為有眼睛的機器手臂。

但一個市場從沒看過的商品,與一個初出茅廬的小國品牌,到底憑什麼讓製

造業與服務業埋單,搶下全球二哥地位?答案是,實際解決客戶痛點。

達明機器人營運長黃識忠指出,機器人市場的一大盲點就是沒有場域的實際應用成效,”達明的精神就是更實務,就是直接秀實力,解決問題。”他說。

像是二0一五年,在日本最大的機器人展上,達明把同業傳統咖啡機器人遠拋在,對手周邊總是遍布管線與設備,但達明就端出一台機器手臂與一台膠囊咖啡機,在沒有周邊設備、線路等輔助下,直接透過手臂內建的3D影像辨識攝影鏡頭當眼睛,直接判讀與咖啡杯的距離,精準拿起咖啡杯,然後分辨有無咖啡膠囊,之後拿取安裝,看燈號按鈕沖泡,最後,再將裝滿咖啡的杯子送到顧客前。

技驚四座,甚至有圍觀群眾如同看魔術般, 伸手測試是否有隱形管線, 也協助確認了該機器手臂,有辦法解決傳統複雜線路、設備問題,才讓客戶信服,因此拿到了新加坡咖啡店的訂單。但同樣是長眼睛的機器人,達明並非首創,為何能後發先至的超車同業?

關鍵在於,過去機器人廠商就只管機器手臂,而鏡頭廠商就做鏡頭,各有各的技術門檻、兩套截然不同的系統運作,而且彼此間的代溝之深,讓實際運作時的狀況百出;而達明,則是從原始設計開始就採取單一系統的概念去研發機器手臂,團隊與技術沒有隔閡,所以能快速反應並做出順暢動作。

這說來簡單,要做可絕不容易,達明團隊透露, 要完成這樣的串聯, 很多零組件,市場買不到,所以機器人的控制器、伺服馬達等關鍵零件,全都要量身訂做才行,甚至為了讓老師傅的經驗,能透過照片狀況,傳承給機器人,還需要打造一個方便使用的操作平台。也因此,研發階段不時有公司股東擔心投資過大會賠錢,希望就此打住,但達明團隊清楚,一旦中途放棄,等同全盤皆輸。

他們一路苦撐數年,最後技術成熟,達明才從母公司廣明的一個部門,獨立出來變成一家全新公司。

要把客戶痛點當第一,黃識忠說,做不到就捨棄,就像是折衣服機器人,雖然有龐大的家庭主婦需求,但就算透過拍照辨識,也無法分辨清楚變化多樣的衣服,究竟該如何掌握施力點、該從何處下手折,這次折完接下來如何折才會漂亮?所以,這仍屬於機器人的不可能任務,就不該輕易進場推出產品。

“ 我們想的是,怎麼解決客戶問題,讓客戶容易導入, 帶來好的價值。”黃識忠說。

隨著服務型機器人去年營收占比接近一成,達明下一步也將複製成功經驗到更多服務業應用,尤其像是能取代焊接工等人力缺口大的機器人類型。同時,由於練就出控制器、伺服馬達等關鍵零件能力,也不排除未來單獨銷售零件來增加獲利的可能性。